Европейцы трех сортов

Социологи Экспертного института ВШЭ Владимир Магун и Максим Руднев провели классификацию жителей европейских стран в зависимости от их ответов на вопросы о приверженности инглхартовским ценностям рациональности/традиции и самовыражения/выживания. В итоге анализа среди европейцев было выделено три мировоззренчских класса и три группы стран, где преобладает тот или иной класс.

При анализе исследователи использовали данные Европейского исследования ценностей (EVS), собранные в ходе последнего по времени раунда, проведенного в 2008-2010 гг. в 43 европейских странах.

В качестве переменных были взяты 10 показателей, на основе которых Р. Инглхарт и его соавторы строят два ценностных параметра — «Традиционные — Секулярно-рациональные» ценности и «Выживание — Самовыражение» [Inglehart, Baker, 2000; Inglehart, Welzel, 2005a, 2005b].

Секулярно-рациональные/Традиционные ценности:

1) Бог важен в жизни респондента 2) Важно воспитывать послушание и религиозность, а не независимость и решительность 3) Аборт никогда не оправдан 4) Гордость принадлежностью к своей стране 5) Респондент одобряет большее уважение к власти.

Ценности Самовыражения/Выживания:

6) Предпочтение материалистических ценностей перед постматериалистическими 7) Ощущение несчастливости 8) Гомосексуализм никогда не оправдан 9) Респондент не подписывал и не собирается подписывать петиции 10) Недоверие людям.

Каждый из 62677 респондентов, включенных в процедуру классификации, был представлен своими значениями по 10 ценностным показателям. VLR-тест (Vuong-Lo-Mendell-Rubin test) показал, что оптимальное число классов в данном случае равно трем. В первый и второй классы входят примерно по 40% европейцев (в класс № 1 вошло - 37%, в класс № 2 — 40%), величина класса № 3 значительно меньше, туда вошел примерно каждый пятый европеец (23%).

Для содержательной характеристики полученных классов рассмотрим средние величины вошедших в них респондентов по тем 10 показателям, на основе которых эти классы были выделены (см. таблицу). Все средние показатели в классе 3 резко (и статистически значимо) отличаются от средних показателей класса 1.

Средние значения ценностных показателей Р. Инглхарта в трех классах, выделенных с помощью LCA (Европейское исследование ценностей, 2008-2010гг., респонденты из 43 стран, N = 62677чел.)

|

|

Класс 1 |

Класс 2 |

Класс 3 |

|

Признание респондентом важности Бога |

7,25 |

4,63 |

2,89 |

|

Индекс послушания (послушание + религиозность — независимость — настойчивость) |

2,09 |

1,50 |

1,02 |

|

Неодобрение абортов |

7,82 |

5,34 |

2,50 |

|

Национальная гордость |

2,44 |

2,24 |

2,17 |

|

Уважение к власти |

1,45 |

1,34 |

1,33 |

|

Индекс материализма |

1,34 |

1,24 |

0,85 |

|

Субъективное ощущение несчастливости |

1,06 |

1,00 |

0,74 |

|

Неодобрение гомосексуализма |

8,43 |

6,42 |

1,27 |

|

Неготовность подписывать петиции |

0,48 |

0,32 |

0,05 |

|

Недоверие окружающим людям |

0,78 |

0,73 |

0,43 |

Класс 1 эквивалентен полюсу высоких значений, для представителей которого характерно преобладание ценности следования указаниям «свыше» над ценностью инициативного солидарного действия, а класс 3 — полюсу низких значений, где имеет место обратное соотношение: преобладанию ценностей инициативного солидарного действия над ориентацией на вышестоящие инстанции (как светские, так и духовные).

Что касается класса 2, то средние оценки его представителей занимают промежуточное положение, но эти средние не симметричны относительно полярных величин, характеризующих классы 1 и 3: часть из них находится ближе к средним показателям класса 1, а другая часть — ближе к средним показателям класса 3, причем по 4 показателям (национальная гордость, поддержка уважения к власти, ощущение несчастливости и недоверие людям) средние оценки класса 2 почти совпадают со средними по одному из двух других классов.

По показателям, характеризующим ориентацию людей на вышестоящие инстанции и исходящие от них сигналы, средний представитель класса 2 ближе к средним представителям класса 3 (для которых, напомним, характерна слабая ориентация на сигналы «сверху»). По показателям же, характеризующим ценность инициативного солидарного действия средние представители класса 2 сближаются, наоборот, с представителями класса 1 (для которых характерна слабая ориентация на ценность подобного действия). Таким образом, получается, что лица, вошедшие в класс 2, не ориентированы ни на один из источников активности: ни на вышестоящие инстанции, задающие программу соответствующей активности «сверху», ни на источники активности, находящиеся внутри самого индивида и солидарных с ним людей. Если ввести временное измерение, то можно предположить, что определенная часть этих лиц уже отказалась признавать авторитет вышестоящих инстанций — как божественных, так и светских, — но в то же время не приобрела веры в силу инициативного солидарного с другими действия. В итоге эти представители этого ценностного класса оказались лишены и внешних (идущих сверху, «вертикальных»), так и внутренних («горизонтальных») источников активности.

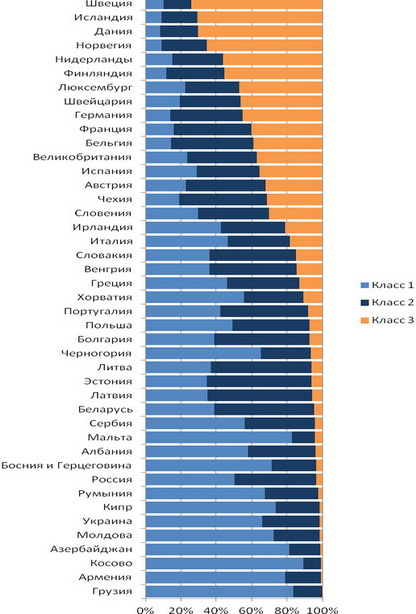

Все европейские страны оказалась внутренне гетерогенными, в каждой из них имеются представители не менее чем двух ценностных классов, а в большинстве стран — представители всех трех классов. Благодаря этому обстоятельству у каждой европейской страны есть нечто общее с каждой из остальных. 34 страны имеют в своем составе представителей всех трех ценностных типов, а 9 стран — представителей двух типов (см. табл. 3 и рис. 1). Благодаря этому обстоятельству каждая европейская страна обладает некоторой ценностной общностью с любой другой. Социально-политическое следствие из этого факта заключается в том, что даже в странах, сильно различающихся по своим доминирующим ценностям, есть люди, которые могут «навести мосты», общаясь со своими ценностными единомышленниками за рубежом.

Рис 1. Распределение населения 43 европейских стран по ценностным классам, % по строке

Полученная ценностная типология, заявляют авторы, помогает оценить и различия между странами и группами стран. Представители класса 1 (напомним, это те, у кого ориентация на подчинение преобладает над ориентацией на самостоятельность) составляют гораздо большую долю в населении постсоциалистических и средиземноморских стран — в сравнении с западноевропейскими и скандинавскими. Напротив, представители класса 3 (у которых ориентация на самостоятельность преобладает над ориентацией на подчинение) значительно больше представлены в западноевропейских и скандинавских, нежели в средиземноморских и постсоциалистических странах. Что касается класса 2, у представителей которого слабо выражены обе ориентации — и на подчинение, и на самостоятельность, — то различия в его представленности в разных группах стран не столь разительны. Все же в Средиземноморье и постсоциалистических странах люди, принадлежащие к этому классу, представлены несколько шире, нежели в Западной и Северной Европе (39-42% против 27-34%).

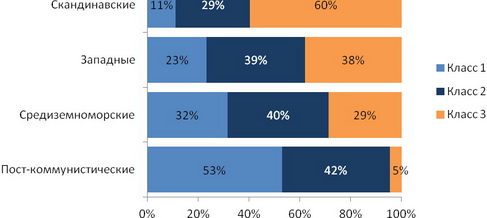

Рис 2. Распределение населения 43 европейских стран по ценностным классам, % по строке

Как видно из рисунка 2, наибольшей неравномерностью характеризуются две группы стран, полярные по своим ценностным характеристикам: скандинавские страны, с одной стороны, и постсоциалистические — с другой. В каждой из этих групп стран есть по одному классу, в который входит более половины населения страны, и есть еще один класс, куда входит всего около 10% респондентов. Что же касается групп западноевропейских и средиземноморских стран, то в их составе такие слишком большие или, наоборот, слишком малые ценностные классы отсутствуют. Это визуальное впечатление подтверждается и средними показателями фракционализации, которые максимальны для западноевропейских и средиземноморских стран и минимальны — для постсоциалистических и скандинавских: 0,90 и 0,86 против 0,75 и 0,72, соответственно.

Полученная типология дала возможность описать ценностные различия между странами, выражающиеся в неодинаковых распределениях жителей разных стран между классами. В скандинавских и западноевропейских странах доли людей, для которых характерно преобладание самостоятельности над подчинением (класс 3), превосходят доли лиц с обратным соотношением указанных ценностей (класс 1). В то же время в постсоциалистических и средиземноморских странах, наоборот, больше людей, для которых подчинение важнее самостоятельности (доля класса 1 превосходит долю класса 3). Доли лиц, принадлежащих к классу 2 (для которых субъективно незначимы как внешние, так и внутренние регуляторы активности), различаются по группам стран меньше, чем доли классов 1 и 3. Тем не менее, их представленность в постсоциалистических и средиземноморских странах выше, чем в скандинавских и западноевропейских.

Вам также может быть интересно:

Технологии искусственного интеллекта помогут реабилитации бездомных

Исследовательская группа Центра искусственного интеллекта ФКН НИУ ВШЭ под руководством Ивана Ямщикова разработала модель для прогнозирования успешности реабилитации бездомных. Модель с вероятностью около 80% предсказывает эффективность работы с клиентами организаций для бездомных. Проект представлен на конференции, посвященной деятельности социальных центров.

Российские ученые доказали, что профессиональные спортсмены эффективнее играют против бывших клубов

Исследователи из ВШЭ, РАНХиГС и РЭШ определили, что профессиональные спортсмены в среднем играют против своих бывших команд лучше, чем в других матчах. На их результативность больше влияют эмоции, чем знание тактики соперника. Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Behavioral and Experimental Economics, пригодятся тренерам, спортивным менеджерам и букмекерам.

«Любой кризис и любой шок надо воспринимать как новые возможности»

10 декабря в Высшей школе бизнеса прошло масштабное мероприятие «Graduate School of Business Meetup: Добро пожаловать в ВШБ», объединившее преподавателей, студентов, выпускников бизнес-программ, представителей корпораций и всех интересующихся развитием бизнес-образования. На онлайн-сессиях GSB Meetup гости узнали, какие качества необходимы современному менеджеру, чем сегодня живет ВШБ Высшей школы экономики и что ждет ее в будущем.

Апрельская конференция пройдет в распределенном формате

11 марта Ученый совет НИУ ВШЭ принял решение обеспечить участникам Апрельской конференции возможность представить свои доклады на распределенных заседаниях секций или в дистанционном режиме. О том, почему такое решение было принято, и что подразумевается под «распределенным форматом», рассказывает заместитель руководителя Программного комитета конференции Лев Якобсон.

Демократия не для всех. Россияне принимают западные ценности, но видят их по-своему

Европа хочет жить при демократии. Больше всего желающих в северных странах, меньше — в бывших социалистических, особенно в России. Положительно к «народовластию» относятся практически все, но понимают его по-разному. Взаимосвязь отношения и понимания Алла Салмина изучила на данных 28 государств — участников European Social Survey (ESS). Результаты работы представил журнал «ПОЛИС. Политические исследования».

Альтруизм в наследство. Как семья поддерживает культуру волонтерства

В России главный канал передачи ценностей добровольчества — от родителей к детям, показали исследователи НИУ ВШЭ. Младшие поколения семьи с возрастом начинают помогать людям по примеру старших.

Жизненные цели россиян. Создать семью, заняться музыкой, построить дачу

Опрос показал, что 48% населения России живут повседневными делами и заботами, не ставя перед собой никаких задач на перспективу. В то время как другая часть общества трудится над реализацией своих краткосрочных и долгосрочных планов. Исследователи НИУ ВШЭ проанализировали основные цели и желания россиян и пришли к выводу, что в основном они отражают нерешенность социально-бытовых проблем страны.

Кавказский перелом. Как и почему меняется семейный уклад в регионе

Модели семейных отношений в Дагестане, Чечне, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа модернизируются. Авторитет рода, старших родственников ослабевает. Патриархальные гендерные установки размываются. При этом в ряде сообществ, напротив, нарастает консерватизм. Эти перемены проанализированы в статье, опубликованной в Журнале исследований социальной политики НИУ ВШЭ.

Средний класс. Кто он и на что тратит деньги

Динамику российского среднего класса и его поведение в сфере платных услуг изучили в Центре анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ. Исследование на данных RLMS-HSE охватывает 2000-2017 годы. Результаты представили на XX Апрельской международной научной конференции.

«В условиях цифровой среды роль живого учителя только возрастает»

Как цифровые технологии влияют на поведение и здоровье школьников? Какие возможности «цифра» дает учителям и администраторам школ? Эти и другие вопросы обсуждали участники пленарного заседания «Благополучие детей в цифровую эпоху» в рамках XX Апрельской международной научной конференции ВШЭ.